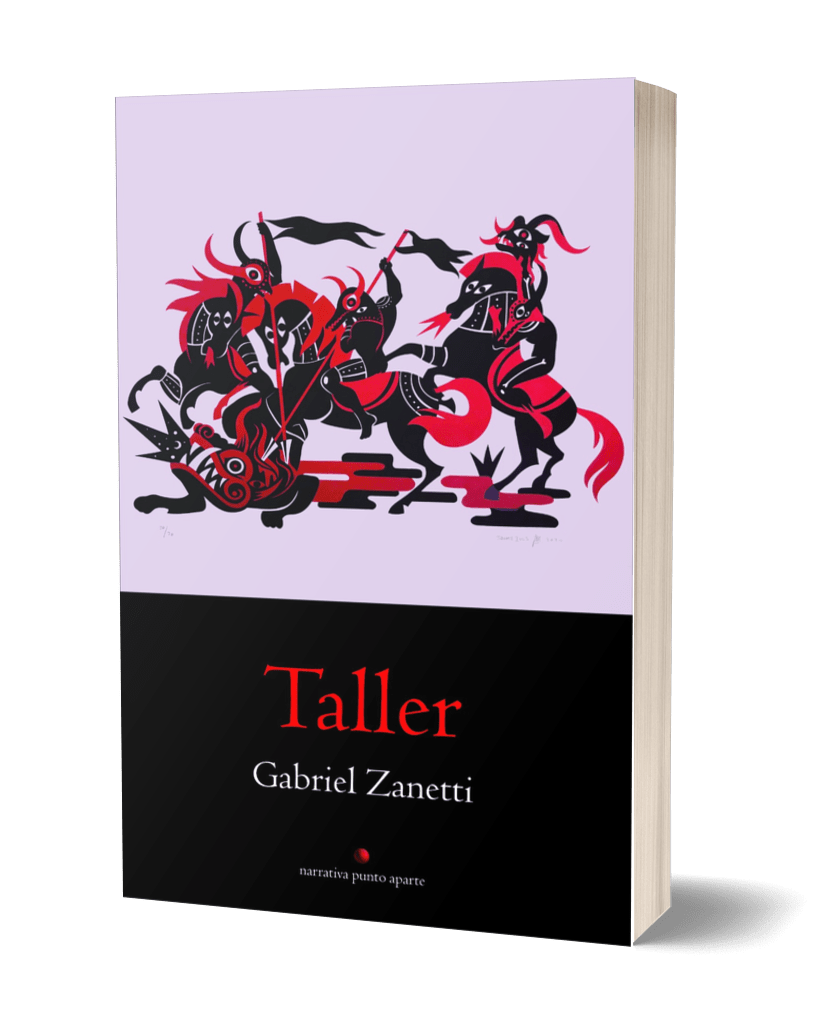

Autor de libros de poesía y ensayo, además de columnas y textos de crítica, el escritor incursiona por primera vez en el género de la novela a través de la historia de un viudo que se inscribe en un taller literario a instancias de su terapeuta. El libro, que se suma al catálogo de Narrativa Punto Aparte, se presentará el jueves 20 de noviembre en la Biblioteca Municipal de Providencia y el 7 de diciembre en la Feria del Libro de Valparaíso.

“Desde muy joven aprendí a tirar a la basura sin asco cientos de páginas, pero siempre, desde que comencé a escribir, hay un proyecto de novela comenzado”, confiesa Gabriel Zanetti, escritor, editor y profesor sobre la próxima publicación de su primera novela “Taller”, que a partir de noviembre se incorpora al catálogo de editorial Narrativa Punto Aparte.

A lo largo de 17 años, ha publicado siete libros de poesía y ensayo, así como textos de crítica literaria y columnas en prensa, pero hasta ahora no había incursionado en la novela, género que hoy visita a través de la historia de un viudo que, a instancias de su excéntrico terapeuta, a quien llama “el chamán”, decide inscribirse en un taller literario. Refugiado en la apacible rutina de su tienda de enmarcados y espejos, Alfredo ha domesticado sus emociones y ha silenciado las preguntas que lo acechan, pero en el taller, más que escribir, tendrá la oportunidad de entender lo sucedido en su vida.

Allí conoce a Clarisa, la desenvuelta profesora que, entre copas de vino y extendidas sesiones, propone intrincados ejercicios de escritura; y a Andrea, una joven que tiene la mitad de su edad y que lo lleva a confrontar su pasado. Entre lecturas de Faulkner y Camus, regados ceviches y atípicas terapias con el chamán, Alfredo descubrirá una nueva imagen en el espejo y ajustará cuentas con su historia.

La novela “Taller” será lanzada el próximo jueves 20 de noviembre, a las 18.30 horas, en la Biblioteca Municipal de Providencia, con la participación de los escritores Matías Celedón y Antonia Torres Agüero, y en la Feria del Libro Independiente de Valparaíso (FILVA), el domingo 7 de diciembre, junto a la autoras Macarena García y Arantxa Martínez.

-¿Qué te inspiró a escribir “Taller”, cómo nace la historia?

-Estaba en un año de locura, de una locura muy especial. Con mi familia nos habíamos ido de Santiago a La Boca de Rapel para reparar nuestro matrimonio luego de una ruptura profunda. Yo vivía algunos duelos, como el de mi abuela materna que me amaba de manera enfermiza y el de la salida bastante golpeada -llena de sorpresas que jamás imaginé- de una editorial, luego de 10 años de servicio. Tenía 38 años, cuatro menos que hoy, y estaba knock out emocionalmente. El año en el que escribí “Taller” no bebí una gota de alcohol y me levanté todos los días de ese año -cuando digo todos, son todos, salvo los que había tormenta- a pescar corvinas, róbalos, viejas y lenguados. No sé en qué momento de ese año, frente al mar, esperando un pique, pensé: «Hombre de 50 años vive duelo de su mujer que muere en circunstancias poco claras, va al psicólogo seguido y este le recomienda tomar un taller literario para expresar lo que no es capaz de decir en terapia y sanarse». Saqué la caña del agua y me fui a escribir de inmediato.

–¿Qué significa el acto de escribir para el protagonista? ¿Es una terapia o hay alguna relación más estrecha con la literatura?

-No, no hay terapia. Y no estoy en contra de los efectos terapéuticos de la escritura. En este caso hubo un conocer al personaje y a los personajes que los rodean, hacer aparecer los escenarios y, por el contrario, sufrir de su patetismo, de sus pequeñas alegrías.

-«Taller» retrata lo que ocurre al interior de un taller literario, un espacio que cientos de escritores y aspirantes a escritores han compartido en todo el mundo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en talleres literarios? ¿Con qué imagen te quedas de ellos? ¿Alguno memorable en tu experiencia?

-Imparto talleres literarios hace 14 años para ganarme la vida y eso siempre ha sido algo satisfactorio porque he sido capaz de entregar algo de valor, cosa que me han hecho saber los estudiantes. No era precisamente un taller, sino clases de un posgrado: allí tuve notables experiencias literarias con Marta Sanz en Madrid.

Sigue leyendo